fabriquer des armes et des outils

|

fabriquer des armes et des outils |

Le minerai de fer est un minerai pauvre appelé "alios" qui se constitue par transport, sous

l'action des eaux, et agrégation, des molécules d'oxydes, présentes en

grandes quantités dans les couches argilo-sableuses du sous-sol local.

Il se trouve à faible profondeur (un à deux mètres), ce qui rend son extraction

facile. Il se présente sous la forme de rognons ou de plaques. Une gangue

sableuse enferme un matériau habituellement noir. C'est

un agglomérat d'oxydes de fer et d'impuretés.

constitue par transport, sous

l'action des eaux, et agrégation, des molécules d'oxydes, présentes en

grandes quantités dans les couches argilo-sableuses du sous-sol local.

Il se trouve à faible profondeur (un à deux mètres), ce qui rend son extraction

facile. Il se présente sous la forme de rognons ou de plaques. Une gangue

sableuse enferme un matériau habituellement noir. C'est

un agglomérat d'oxydes de fer et d'impuretés.

Les vestiges de ces

ateliers de réduction du minerai de fer sont principalement de trois sortes

:

- les fosses d'extraction de minerai,

- les résidus ou scories,

- les fragments de parois de fours.

La plupart des mares forestières sont des fosses d'extraction de minerai, mais toutes

les mares ne sont pas des fosses d'extraction et toutes les fosses ne

sont pas inondées. Elles se caractérisent par des pentes très douces

et une faible profondeur. Elles peuvent atteindre quatre-vingts mètres

de longueur, mais la plupart sont plus petites. Beaucoup s'assèchent l'été.

Quelques unes, sur un sous-sol perméable, sont sans eau toute l'année.

Postérieurement à l'exploitation du minerai, les fosses accueillent parfois

des dépots de scories.

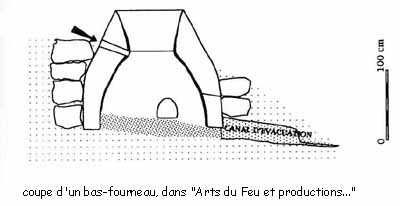

La fusion du minerai est réalisée dans un four (ci-dessous) en empilant des couches

alternées de minerai concassé

et grillé avec du charbon

de bois fourni par la forêt. Les températures atteintes,

de l'ordre de 700 à 1000 degrés, provoquent la combinaison

des atomes d'oxygène (O) présents dans les molécules

d'oxydes (Fe2O3, Fe3O4) avec ceux du carbone (C) du charbon. Cette recombinaison

produit du gaz carbonique (CO2). Des oxydes primitifs, il ne reste que

le fer (Fe). Le terme de réduction,

et celui d'oxydation qui décrit le phénomène opposé,

sont deux mots issus du vocabulaire de la chimie. On parle ici (par

un raccourci du langage) de réduction

du minerai. Dit d'une autre manière, l'apport de chaleur permet de casser les molécules d'oxyde, et de recombiner leur oxygène avec le carbone qui fournit cette chaleur.

Concrètement, un noyau de métal fondu

(une" loupe de fer") nage alors

au milieu de résidus. Une coulée est réalisée,

où les résidus se solidifient en scories.

Celles-ci présentent une surface en vagues, témoin de cet écoulement.

A l'intérieur, la matière est soufflée de petites bulles qui résultent

de la libération des gaz lors de la réduction. Ces scories

sont assez denses, car elles conservent une part de métal.

Réunies

en amas, elles constituent des ferriers.

On y trouve en outre des fragments de parois de fours, des tessons de

poteries, parfois de la tuile, ou d'autres éléments permettant ou non

une datation. Certains ferriers témoignent ainsi d'une métallurgie gallo-romaine

; d'autres se rattachent au Moyen-Age.

Réunies

en amas, elles constituent des ferriers.

On y trouve en outre des fragments de parois de fours, des tessons de

poteries, parfois de la tuile, ou d'autres éléments permettant ou non

une datation. Certains ferriers témoignent ainsi d'une métallurgie gallo-romaine

; d'autres se rattachent au Moyen-Age.

Un ferrier n'est donc pas à proprement

parler l'emplacement d'une forge, celle-ci destinée à transformer

la loupe de fer extraite du four et résultant de la réduction

du minerai.

Il y a deux métiers différents :

- celui du fondeur dont le travail consistait à tirer le métal

du minerai,

- celui du forgeron qui transformait la loupe de fer produite par le fondeur." Christian Richard).

On distingue aussi des scories de forge résultant d'une recombinaison de parcelles de métal avec l'excès d'oxygène apporté par le soufflet, dans le fourneau du forgeron. Recombinaison d'autant plus facile que la qualité du métal, non inoxydable, favorisait l'oxydation. S'il fallait décrire une scorie de forge, je parlerai d'un patatoïde de format modeste, plus dense qu'une scorie de réduction, ne présentant pas de traces de coulée, et dont le volume est dépourvu de bulles gazeuses.

L'aspect des scories peut être un élément dans l'approche de la datation. Au fil des siècles les techniques de réduction du minerai se sont affinées (utilisation de la potasse comme fondant au Moyen-Age) et les déchets contiennent de moins en moins de fer. Les scories sont donc moins denses et moins sujettes à l'oxydation. Si celles-ci présentent fréquemment des teintes rouille et si elles sont plus volumineuses à l'époque gallo-romaine, elles sont plus bleutées et plus petites dans les ferriers médiévaux.

Enigme : Cette métallurgie, qui a perduré dans ces forêts

jusqu'aux XVe-XVIe siècles, aurait dû laisser laisser aussi

des traces dans des pièces d'archive. Il n'en est rien. Pourtant

les fondeurs et les forgerons ont eu un impact lourd sur l'environnement

(activité minière, abattage des arbres, constitution de

villages dédiés à cette activité), lourd aussi

par l'importance économique de leurs produits (armes, outils, pièces

d'assemblage, etc). On ignore tout de leur vie et de leur statut social.

Enigme : Cette métallurgie, qui a perduré dans ces forêts

jusqu'aux XVe-XVIe siècles, aurait dû laisser laisser aussi

des traces dans des pièces d'archive. Il n'en est rien. Pourtant

les fondeurs et les forgerons ont eu un impact lourd sur l'environnement

(activité minière, abattage des arbres, constitution de

villages dédiés à cette activité), lourd aussi

par l'importance économique de leurs produits (armes, outils, pièces

d'assemblage, etc). On ignore tout de leur vie et de leur statut social.

Sur les sites d'habitat,

la découverte d'objets en fer (ou de fragments)

est rare. Fortement corrodés, ils se remarquent peu sous la couche de

rouille (oxyde de fer, résultat du processus inverse de celui de

la réduction) qui les entoure.

Ci-dessus, l'image

montre les deux côtés d'un fragment de paroi de

four. Côté gauche : l'extérieur. Réalisée en terre crue, la paroi

du four cuit en même temps que s'effectue la réduction du minerai et devient

de la céramique. Côté droit : l'intérieur. Pendant la "cuisson", des résidus

s'accrochent à la paroi, donnant à l'intérieur un aspect "scoriacé".

Au XIXe siècle, les amas de scories ont été fréquemment exploités pour renforcer les chemins.